导读:

今年以来,很多银行理财产品已经由固定利率变向为浮动利率形式,产品开始净值化,主要原因在于央行即将推行标准资产认定。下文提炼了《标准化债权类资产认定规则(征求意见稿)》 的要点, 并从一个第三方理财机构的角度分析,非标资产为何会“死”。

一、什么是标准化资产

本规则所称的标准化债权类资产是指依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券,主要包括国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券,以及固定收益类公开募集证券投资基金等。

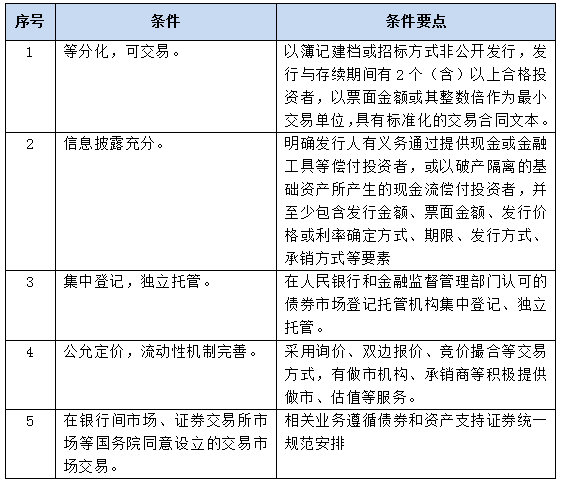

除上述以外,可被认定为标准化债权类资产的,需要同时具备以下条件:

除了上述资产类别, 其他都可以认定为非标准化债权(下文简称“非标”)。

以下是一个三方的自述:

二、 非标的兴起,背后最深层的原因是人性的偏好。

过去我们讲耶鲁模型是怎样大类资产配置,如何分散风险都没有用。资产配置的结果一年也就6%~8%,8%以上都不容易。不做配置的客户随便买个非标固收稳稳的每年8%的收益。 非标资产简单易懂,底层资产有多少货值抵给你,土地值多少钱,卖不掉怎么处置,这套逻辑简单粗暴。客户觉得这东西自己更有把握,所以天然不接受你所谓资产配置那一套。 投资者天生就厌恶波动,不论中国人还是外国人。很多人讲美国市场更成熟,那为什么麦道夫能骗到几百亿美金?人类都不喜欢起起落落买了睡不着的状态。

如果从长期的投资收益角度上来讲,股票长期回报大于地产,地产大于固收。但是从夏普比率角度看,房子是高于股票的。这不光是中国的问题,在全世界的主要经济体都一样,说明房子的收益比股票低,但波动更小,夏普比率房子胜出一筹。大家就愿意把大部分的钱放在这里,这是人类的共性。 人们喜欢第一长期有收益,第二收益波动要小的资产。A股长期收益其实挺好的,A股到现在20多年,差不多一年15%的回报。现在没有15%,因为整个经济增速下降了。股票的波动很高,如果一不小心买到了高点,08年买在6124点,到现在我估计还是亏的。这么高的波动不适合投资,投资者是正确的用脚投票了的,这就是现实。2002年,公募里偏股型混合型权益类的基金占比接近97%,截止到18年年底只有17%了,因为权益类不怎么涨,其他债基货币基金这块的量冲起来了,所以导致占比被动变低了。

三、非标资产的沃土 – 房地产

客户总是厌恶波动的,宁可选择低收益的类固收产品,也不愿意选择高收益的高波动产品。2008年全球融危机之后,中国狂飙突进加杠杆,给了客户一个完美选择——高收益非标产品。其实10几年前是没有非标资产的,2006年整个信托行业的受托资产余额差不多3500亿,到了17年年底26万亿。

背后就是投资人对高波动产品的用脚投票。投资人这些年里确实投非标赚到钱了。急速扩张的非标资产背后就两大块:房地产和地方政信。消费金融本质上是一种表外的信用卡资产,这是个非标里很小的支流。

所有债权融资的还款来源有两类:

一是项目本身产生的现金流回款。

二是有信用背书,就是有个好爹,爹帮你还钱。

其他的都是庞氏骗局。对于第一类,比如都说放高利贷不好,但早年创业的时候,华为借过30%的高利贷,因为公司业务发展的好所以也还得上,这属于靠未来的项目产生的现金流还款。第二类,就是如果现金流不能还款,就要靠信用背书了。

举个例子,比如说我有个富二代同事,我工资比他高,如果我借你100万,你未必会借我,但富二代借你100万你应该就敢借,因为他爸比较有钱,他有信用背书。

第一类(项目现金流回款)对应的资产是房地产。

房地产本身很挣钱。房子涨了20年,徐家汇的房子20年翻了接近30倍,到了11~12万。这个过程中只要扛得住现金流不断,在任何一个时间点搞开发项目,都是暴利。因为暴利房地产开放商就会愿意借很贵的钱去放杠杆。

杠杆怎么加上去的?

最便宜的是开发贷,依次是信托融资(前融或套满足432的壳去给别的项目融资)、地产优先股,永续债等融资工具。还有一些后端,比如把未来销售回款抵押出来。房地产商自己还有房子的预收账款,预收这块是一个零成本的负债。

那么房企真实的负债比率能到多少?

16-17年的时候,跟公认负债比例不高的某开发商聊过,它做一个项目总投100块钱的项目,自己出不会超过5块钱,几乎所有的钱都是借来的。背后是房地产有这样一个超级的资产牛市,加上杠杆,有了今天房地产非标如此大的规模。

第二类(信用背书)对应地方政府融资平台。

尤其老少边穷地区疯狂借钱,疯狂借钱也不怕还不起,因为信用好,可以通过借新来还旧,本质是政府的信用在背书。之前地方政府融资平台借钱,每年也没啥现金流收入,资产负债表烂得一塌糊涂,顶多有几块地,但是你敢借钱,是因为你知道明年还能借钱还你的钱。借钱以后,当地财政局给你出一个函,承诺借款会纳入第二年的一般性预算,再盖个章就妥了。

为什么没有听过上海的政信项目?

政信项目愿意付高成本,能借到这么多钱的都是欠发达地区。上海无论用哪种方式借钱,融资利率也不会比国债高多少。只有那些本身地方财务状况就不行,才愿意用9%,10%甚至11%来借钱。但大家觉得全国一盘棋,出了事我就找上级政府,所以根本不怕还不起。

所以政信项目有一种风控手段很有效,一方面地方政府一定要出函,另一方面叫本地化销售。本地化销售就是说,比如盐城发10多亿,必须要有5个亿在盐城当地募集。这是个特别有效的风控手段,产品兑付不了,老百姓就去市政府门口拉横幅,通过搞群体性事件来做风控。另外这样的风控成本也比较低,如果在云南卖了10个亿,投资人跑到江苏去维权成本就很高,来回还有交通费。

四、资金池与刚性兑付

非标项目难免还会时不时有风险,毕竟融资成本高,资产比表内的贷款风险高。所以就有了资金池——期限错配,滚动发行,分离定价,这是资金池的三要素。

有了资金池,就没有坏账了,资金池直接就接了。出了坏账会影响销售,为了不影响销售,就有了资金池。资金池搞的最大的是银行,不是信托和三方机构。

银行系资金池的优势很多:第一是理财资金的成本低。第二信用好。第三资产好。

理财资金成本低,所以能接受的项目融资的成本就低,那就可以拿到表外业务里最好的资产。无论是三方,还是信托公司,都是在做银行风控通不过的资产里做筛选,选出里面好点的资产。垃圾堆里淘金子,不出风险是不可能的,这个和风控团队本身强弱没有关系。

银行理财的余额从07年接近零,一路花了十年时间涨到了32万亿,18年底差不多是32万亿,其中10万亿是保本型理财,还有22万亿表外的非保本理财,但非保本实际上也是保本的,到现在没有听说谁家违约的。

有资金池存在就强化了刚性兑付预期,导致大家无脑买入,才有了今天表外的业务会有这么大的一个规模。这就是过去到今天历史上发生的一些事儿。

五、 为什么在现在这个时间点上非标这件事玩不下去了呢?

这两年陆续出了三个文,其中两个文是约束国企和地方政府的,约束地方政府的是19年5月份的《政府投资条例》,约束国企的是18年9月份的《加强国有企业资产负债约束的指导意见》。

就是告诉政府的人,不许帮融资平台还钱,然后告诉平台企业,你不许帮地方政府借钱。

其实还有第三个最重要的文,18年国办和中办一起联合印发的叫《地方政府隐形债务问责办法》。这个办法里面最核心的就是四个字“终身追责”。原来的地方官,只要在这个地方借了钱,把政绩做出来,调到其他地方去升官,后续的事跟我没关系了,留给后任擦屁股。现在施行终身追责,异地升迁以后继续抓回来。原来地方政府愿意借这么多钱,根本的冲动是在我手上做出政绩来,就升官走人了,而现在退休了都要把你抓回来,那就不敢借了,不值得。

这个办法极大地消减了地方政府借债的热情,整个地方政府隐形负债的增速在快速的往下掉,总体上来说总量还在缓慢增长,但增速在快速的往下掉,也就是说基本见顶了。

同时国家在用地方债帮他们把原来的旧债部分还掉,通过地方债来进行债务置换。原来你是偷偷摸摸的借,前门关上,后门打开,现在是前门打开,后门关上。原来借的那些钱,先帮你还上一部分,用融资成本3%-4%的地方债置换9%-10%的债务。

虽然总量还在缓慢增长,但非标在不断的往下掉,结构上逐渐被地方债置换掉的部分越来越多了。和普通投资者没什么关系了,因为3%-4%的收益太低,个人投资者不会买。

另外就是各地财政局不出函了,谁出函抓谁,那政信项目就变成了真正的靠信仰。各地的融资平台跟你说,哥们没事的,你借我我还的上,现在完全得靠信他说的话了。当他还不上,现在他爹是不出函的,万一哪天爹不认儿子欠的帐了怎么办?所以大部分的信托公司就不太敢做这类业务了。

政信已经在消亡的路上走了一半,这是非常明确的趋势。部分地产项目靠非标资产现金流还款。

总 结

中国现在的所谓财富管理,主要就是靠非标资产做大的。没了这些资产之后,大家靠什么吃饭呢?

所以,方向已经很明确了!非标固收已到式微阶段,另一条赛道,重新开始。

无论对投资者还是管理者而言,都是适者生存,智者长存的阶段。

征求意见稿的公告网址:

http://www.gov.cn/xinwen/2019-10/14/content_5439239.htm